1953年5月29日,埃德蒙·希拉里与夏尔巴人丹增从南坡成功登顶珠穆朗玛峰,宣告了人类登山事业的新纪元。竺可桢日记的1953年1-11月部分已经遗失,只留下了记事本中的相关内容,因此并不清楚他是否有关于希拉里登顶珠峰的评论。

1953年5月29日,来自新西兰的34岁英国登山队队员埃德蒙·希拉里与39岁的尼泊尔向导丹增诺盖一起沿南坡登上珠穆朗玛峰。

同年12月14日,竺可桢与中科院地质所副研究员李璞谈珠峰事宜。当时中国所关心的主要还是珠峰的命名权归属,以及中尼边界的勘定问题。康熙时期所绘制的《皇舆全览图》对西藏的地名标注甚详,其中1721年版本便标有“朱母朗马阿林”的汉文字样,然其经纬度与今天所测的实际情况相去甚远。

19世纪中期之后,英国人在测量珠峰的过程中,将它以印度测量局局长Everest的名字加以命名,并一直在西方世界沿用至今。但藏人称珠穆朗玛的历史显然更为悠久,这是后来勘探珠峰的英国人自己亦承认的。

12月20日,竺可桢阅读了罗开富(时任中国科学院地理研究所研究员)《我们的珠穆朗玛峰》一文,并作了相关记录。1954年1月6日,竺又把珠穆郎玛峰的相关材料交给中科院学术秘书处的张克明,要他组织一个座谈会。

同年2月21日,竺可桢约北京大学教授林超谈珠穆朗玛峰的边界问题。林超于1938年获英国利物浦大学博士学位,归国后历任中山大学教授、西南联合大学教授,后又长期在中国地理研究所工作。

根据林超的回忆,他于1950年调到北京清华大学,也是在竺可桢的支持之下。不过据竺可桢的日记,他一开始是应黄秉维的推荐,主张将林超留在筹备中的中国科学院地理研究所(南京)工作。

1950年3月22日,竺可桢收到黄秉维来函,“寄来推荐地理学方面人材,计有丁啸、任美锷、徐近之、林超、罗开富、李春芬、陈述彭等七人。”(《竺可桢全集》12,57)而据黄秉维本人的回忆,他之所以推荐林超至地理研究所工作,是因为“在我的心目中,他是哲学与历史均有深厚素养的人文地理学家”。

4月27日,时任西北大学校长侯外庐派其秘书长张景新至竺可桢处,想请林超至西北大学教书。西北大学对此事似相当上心,6月4日,该校教务长又来北京,还是谈约请林超一事。不过林本人不愿意去西北,后来遂作罢。

7月1日,叶企孙至竺可桢处相谈,希望中科院地理所与清华合办地理系,增聘林超与罗开富两人,因为当时清华在地理方面只有王成组一位教师,竺答应与院里商议此事。

7月7日,竺可桢再与林超面谈,表示清华有意聘他,“但须进革命大学先学习一时始行,因此暂时可在编译局工作,至八月底进革大政治训练班,自七月起月支一百万元生活费。”(《竺可桢全集》12,136)林超对此安排似也满意。

林超在回忆文章中还指出,在1952年院系调整时期,教育部原意将清华大学地理组合并到北京师范大学地理系,但学生和老师对此都有意见,有几位学生还写信给竺可桢,请求他的帮助。后在竺可桢的疏通下,教育部改为将清华的地理组合并到北大,成立地质地理系,林超也就转任北京大学地质地理系教授。这一改动对中国地质与地理的人才培养影响甚深,“饮水思源,我们不能不感激竺老的帮助”。

此说确有根据。按竺可桢所记,1952年3月30日,王成组(时任清华大学地理组教授)来找竺商谈,“知清华地理系将并入师大,因在北大单独成系条件不够,而黄海平(即黄国璋,时任北京师范大学地理系主任)下有若干人不能留师大云。”

4月17日,清华大学校务委员会副主任周培源也到竺可桢处,谈气象系与地理系合并,及清华地理组学生写信给竺可桢之事。竺表示,他已在前一月致函曾昭抡(时任教育部副部长),“告以余的意见,以为地学系应独立在北大,因国家有此需要。如嫌人才不够,则可将浙大地理系迁京。”(《竺可桢全集》12,601)

周培源和竺可桢都希望清华的气象系和地理系能合并到北大而不是北师大,但当时的北大并无地理系,故有些棘手。周培源以为可将地理系并到经济系,竺则觉得并入地质系亦可。就事后的结果来看,竺可桢的这封信似乎发挥了效果。

希拉里等人成功登顶珠峰之后,约翰·亨特(John Hunt)又出版了《攀登珠峰》(The ascent of Everest,1953年)一书,在全世界引发巨大的反响。因此,竺可桢“约林超费一点时间看了材料以后把经过写出,以为日后开座谈会时报告之用”。

《攀登珠峰》( The ascent of Everest,1953年)

大约3个月后,5月16日,林超到竺可桢家中相谈,表示在《大清一统志》内得到新的材料。又云“藏人对于珠穆郎玛素有五姊妹之称,迄今英文有N.Peak,S.Peak和W.Peak等。惟依我们图,山南河流向东,而近Hillary图则向南”。(《竺可桢全集》13,432)

林超向竺可桢所说的“新材料”,是指《大清一统志》中叙述西藏牛藏布河的地理时,有关于朱木拉马山(即珠穆朗玛)的记录,且可与《皇舆全览图》一一对照。

当年8月,竺可桢还阅读了张保升所写的《珠穆朗玛峰》(初稿),并不满意。他觉得此文应当重写,以报道事实为主。(《竺可桢全集》3,184)

林超关于珠穆朗玛峰的研究,后来著成《珠穆朗玛的发现与名称》一文,发表于1958年第4期的《北京大学学报》。文章概述了中国历史上关于珠穆朗玛的地图及记载,记述清楚,引证丰富。在文章的最后,作者呼吁,“1953年5月29日,由英人所组织的登山队登峰成功。我们除了应提高警惕,还应该积极筹备组织自己的登山队。从科学上国防上和国民体育上来看,我国的高山探险事业是有积极提倡的必要的。”

竺可桢要到第二年9月才读到林超的这篇文章。第二天,他便到中关村地理所与林超和唐邦兴(时任中国科学院地理研究所研究实习员,及国家体委登山队组长)谈珠峰问题。

不过在1959年之前,中科院关注的重点还不是对珠峰进行科考。1956年,中国科学院正式成立综合考察委员会之后,在4年之内共直接组织了十个考察队,包括了黑龙江流域综合研究、黄河中游水土保持工作等,并没有涉及西藏地区的考察工作。虽然在1956年制定的十二年远景科学发展规划中,青藏高原综合考察被列为重点项目,但具体工作尚未及展开。

同一时期,在政府的强力支持下,中国的登山运动已经开始起步。中苏两国组织了混合登山队,于1956年7月31日成功攀登慕士塔格山,后又在8月共同登上距慕士塔格不远的帕米尔高原第二高峰公格尔九别峰。

1957年,中华全国总工会组织了29人组成的贡嘎山登山队,由史占春和许竞分别担任队长、副队长。登山队在经历重重困难,以及一名队员丁行友(北京大学气象专业助教)因雪崩被埋在雪中死亡的事故后,6名队员终于在6月13日登顶。然而在下山的过程中,他们又遭遇暴风雪,3名队员坠崖而亡,剩余的3人成功返回大本营。

当年6月17日,《人民日报》报导了登山队登顶贡嘎成功的新闻,但并没有提及其中三名登顶队员已经牺牲。

登山队出发之前,竺可桢在4月8日曾与当时尚是北大地理系研究生的崔之久队员谈了一个小时,并将约翰·亨特所著的《攀登珠峰》送给了他。竺还在扉页上题签:“之久同志将去贡嘎山,赠此书以壮其行。”不过在当时,竺还以为登山队只是试攀贡嘎,没想到他们会一次性登顶。

1958年4月10日,竺可桢阅读了苏联地理学会季刊所发表的《中国西部的高山》(В Горах западного Китая)一文,其中对登慕士塔格峰的历史作了回顾,并认为“1956年苏联与中国组织高山队登慕士塔格成功,理由是有了充分准备和训练,由中国塔什库尔干作大本营,步步为营上山”。

第二天,竺可桢凌晨即起床,“把‘地理工作者任务’文加上一个尾巴,谈攀登高峰事”。

这篇文章是他在综合考察委员会上的一次会议讲话稿,后以《地理工作者应该是向地球进军的先锋》为名发表于1958年6月的《地理知识》。在文章的结尾处,竺写道,“围绕我们祖国西疆喜马拉雅山、喀拉昆仑山、天山,都矗立着7500米和8000米以上的高峰,它们正在向我们点头招手,下挑战书,要我们去攀登。”(《竺可桢全集》3,456)

到了13日,竺可桢又与参加贡嘎登山的崔之久相谈,了解了登山的整个过程。崔之久与遇难的丁行友为同一组,雪崩时也被埋。不过崔比较幸运,面尚露于雪外,所以很快便爬出,并将另一位彭姓队员救出,却不见丁行友。十多分钟后丁行友才被挖出,但已无呼吸。此次登山共遇难四人,是“由于事先训练不够。据云在贡噶每日下午二点后夏天均常有风暴,是对流所致。若事先知道地方气候和雪崩时间地点,当不致出险,但无论如何战胜了贡噶高峰”。

攀登珠峰

1958年4月,国家体委召开登山运动座谈会,决定筹备成立中国登山协会。5月16日,登山运动处首先成立,史占春被任命为处长。

第二天,史占春与胡琳二人便到竺可桢处商谈。竺可桢了解到国家体委拟组织登山协会,已任命体育委员会栗树彬部长为主任,下设登山技术指导委员会和科学研究委员会。竺可桢便推举“地质张文佑、李璞、马杏垣,地理林超、施雅风,地物朱岗昆,植物吴征镒、饶钦止,测量方俊、白敏,动物寿振黄。并推漆克昌(时任中科院综考会副主任)加入登山协会为副主任。史占春即去年登上贡噶山和前年登慕士塔格山峰者。据云今年将开训练班掌握登山技术,共100人,要院派20人,但迄今报名尚只10人”。

6月,中国登山协会正式成立,栗树彬任主席,漆克昌、陈外欧、张文佑任副主席,史春春则担任秘书长。

竺可桢提到的“训练班”,是指为了选择攀登珠穆朗玛峰的队员,于1958年6月所开办的中国登山营第一期训练班,设在北京香山公园的“鬼见愁”山头。8月,训练班又组成登山队,赴甘肃祁连山成功登顶七一冰川主峰(海拔5120米)。

1958年6月初,中国科学院从地球物理所和地理所抽出学者,组建了一支冰川分队,考察祁连山冰川,研究是否可以开发高山冰川水源。

在中科院领导和当地政府的支持下,这支分队独立成为高山冰雪利用研究队,仅用半年时间,便对祁连山冰川作了较为详细的初步考察。其中的一项成果,便是登顶并命名了七一冰川。根据施雅风所述,之所以命名为七一冰川,是因为首次登上该冰川的时间正好是1958年7月1日。

从当事人的回忆看,当时的条件颇为艰苦。现在攀登常用的冰爪和雪套自然是没有,就连钉鞋都欠缺,采用的是当地人的土办法:“当地打猎的人穿的靴子,在鞋底绑上自制的钉子,就成了钉鞋。”

而为了攀登珠峰,国家专项投资修建了从日喀则到绒布寺的公路,全长328千米。1958年10月开始道路修建,第二年3月公路粗通,同年还安排了270万元进行改善。两相对比,更可看出政府对攀登 珠峰的支持力度。

攀登珠峰之前,中国科学院与国家体委在1959年联合组织了科学考察队,共四十余人,又分为气象、水文、测量等七组,对以珠峰为中心的7000平方千米范围内的地区进行了考察。当年10月8日,竺可桢至中关村地理所,与参加了科考活动的王明业(1949年毕业于浙江大学史地系,当时在中科院地理研究所工作)交谈。

据王明业所述,此次珠峰考察还有唐邦兴与郭庆五两位地理所同仁。他们是3月6日从拉萨出发,两天后到日喀则,再五天到珠穆朗玛峰脚下的绒布寺。在那里工作了近5个月之后,王等人于8月13日离山,9月14日回到北京。水文组等的考察工作则要到1960年4月才结束。

10月27日,竺可桢又至地理所会晤王明业。王明业言道,在“喜马拉雅山区时曾见到有人〔说〕看到雪人。说尼泊尔和藏人均怕雪人,说他臂力过人而臭气熏天,喜吃生牛羊肉,所以尼泊尔人不敢逼视,闻风而逃,因此遂使雪人变为不可捉摸的东西”。竺可桢则表示,可以中科院的名义举办此次科考的展览会。

12月17日下午,中科院开会讨论1959年西藏科学小组工作。第二天早上继续开会,再讨论1960年的西藏综合考察工作。

12月30日下午,竺可桢又约去年十月入藏的登山队谈话。回京的中科院人员写就动植物、地质、土壤报告,在当天“贡献给院党组,作为献礼”。竺可桢接受献礼后致词,并谈了将来的出版和标本处置问题。

1960年2月,珠峰登山队正式成立,史占春担任队长,队员共214人。登山队大队人员于3月19日抵达大本营,之后进行了三次适应性行军,最后抵达8500米海拔处。然而在那个时候,已经有两位科考队员(兰州大学地理学助教汪玑、北京大学教师邵子庆)因严重的高原反应和缺氧而死亡。

当时的天气突然变差,攀登计划濒临流产。但由于正处中尼两国谈判的关键时刻,周恩来总理发来电报指示,“一定要登上珠穆朗玛峰”。因此,原来已经计划打道回府的登山队,重新部署,展开了最后的登顶计划。

5月17日开始第四次行军,其中又分四线,当晚便抵达6400米处的3号营地。一、二线队伍于19日到达7400米营地,21日又至7600米营地。第二天,准备冲顶的突击队员和运输队员抵达8100米营地。23日,4名突击队员王富洲、屈银华、贡布和刘连满到达了最终的8500米营地。

24日,他们开始了最终的登顶,但在攀登最为艰险的“第二台阶”时,花费了7个小时,到达8700米海拔时已经是晚上19点了。之后,其中三人继续连夜前进(另一位登山队员刘连满因身体不能支持,留在了8700米处),最终于25日凌晨4点20分登顶。

略有遗憾的是,三位队员登顶时尚未日出,故没有办法拍摄顶峰的资料照片。贡布拿出一面五星红旗和一尊毛泽东半身塑像,放置于顶峰。停留了15分钟之后,三人开始下山,并成功与刘连满会合。

竺可桢在5月25日的日记中,对登顶的具体情况有简要但精准的描述,这应该为后来所补记。根据第二天的日记,竺可桢是在26日当天的人大常委会上,从彭真秘书长处得知这个消息的。

8月5日,人在青岛的竺可桢至湛山路纺织工业疗养院,准备看望疗养中的史占春队长、许竞副队长等人。然而等他到达时,却发现登山队许多队员,及新华社记者共百余人聚在会议厅等候,大出他的意外。在会面中,“史队长讲了几句话后,我贺他们登山成功是历史上和地理上一件大事。西洋人所做不到的事我们做到了,中国人真站起来了。我去是去探闻这次登山经过。据云气候报告起了相当作用,在6500m的气象台报告五月十七至廿二应是好天气,因此20号登山至7600m,21号至8100m,23号至8500米,24号九点出发赴山顶,至二十五日北京时4h10'到达山顶”。

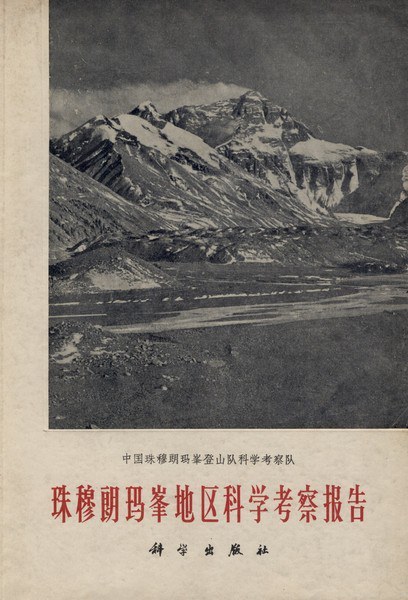

关于珠峰的首次科学考察结果,则于1962年结集为《珠穆朗玛峰地区科学考察报告》,由科学出版社出版。

登顶珠峰之后,西藏科考的工作仍然在继续,当时共有100多人次参加考察,其成员分别来自中国科学院的研究所、大专院校、产业部门以及西藏自治区的有关单位。

1962年6月4日,中国科学院组织了关于西藏考察队1961年工作报告的讨论会。竺可桢觉得报告的学术性太少,且对于林业完全未提。最后,赵东旭代表西藏队做了总结报告,“1961年考察以日喀则、江孜、那曲三区为主。研究考察人员80人,连司机等109人。去年共用廿五万元,两年前人虽较少,但用40万元(共八十多人)。”

7月3日,竺可桢又与冷冰、孙鸿烈及漆克昌等人谈西藏的综合考察。据当时的计划,1965-1967三年先做好综合考察工作,1968-1970三年再做进一步大规模考察(200-300人),然后以两年时间写成报告。

中国的首次攀登珠峰,可谓是以举国之力实现。为了运送物资的飞机能够抵达,政府修建了定日机场,并专门调拨了两架飞机,且在一年间便修筑了从日喀则到大本营的公路。而登山队大本营所设置的气象台,在当时来说也极为先进。

首登希夏邦马峰

第二次世界大战以后,登山装备尤其是呼吸装置有了突破性的进步,推动人类向8000米高山不断进军。1950年6月,法国登山队员埃尔佐与拉什纳尔两人成功登顶世界第十高峰安娜普尔纳峰(8091米)。之后,不到十年的时间里,除了位于西藏聂拉木县的希夏邦马峰,所有8000米以上的高峰都已经被人类征服。

1956年以后,许多国家的登山组织频频向中国申请攀登希夏邦马峰。中国则计划独自攀登这座唯一完全位于中国境内的8000米以上高峰。

从1961到1963年,中国登山队已经组织了三次针对希夏邦马的实地考察,并拟订了可能的攀登路线。1963年8月,国家体委请示报告国务院及党中央,准备于1964年四五月间攀登希夏邦马峰。

1963年12月13日,竺可桢读到综考会来文,得知总工会计划于1964年登高僧赞峰(即希夏邦马峰,藏名Shisha Pungma,意为“高山缺氧,气候严酷”),并请综考会组织一个科学队伍同往。竺以为“过去一年综考会想入藏,总未能成事实,因总工会认为增加负担不肯应允。体委因有贺龙副总理的主持自然容易核准,我们有此机会自不应该轻易放过”。

当天下午三点,竺可桢又至中关村地理所与黄秉维所长谈此事,黄表示施雅风曾到西藏做冰川工作,竺也觉得他适宜作为副队长或队长。竺并请黄秉维准备一份关于希夏邦马地理的材料。

12月20日,秘书沈文雄来竺可桢处相谈,竺得知中国体育运动委员会将在明天召集中科院各所、综考会、北大、地质部、气象局等单位代表,讨论1964年攀登希夏邦马峰之事,同时将组织一支综合科学考察队。第二天的会议最终决定组织一支十五、六人的测量队伍。

12月26日晚,竺可桢在民族饭店与施雅风商谈,后者在当年已经由格尔木入过西藏,当时他的主要工作是去检查青海安多县土门格勒煤矿上所建的冻土观测站。施表示“从兰州至格尔木三〔天〕,从格尔木至拉萨,此路较可靠,但旅客较辛苦。如走昌都则住宿地方较好,但路险不可靠,但曾去波密见山上有大泥流为别处所未见”。

所谓由格尔木入藏,也就是走青藏公路,即今天的国道109。抗日战争时期,国民政府军委会便决定先修青藏公路的西玉段(西宁到玉树)。经过两年的艰苦修建,1944年10月完成全路工程,共投资2.7亿余元。可由于当时对高原筑路缺乏经验,公路的修筑情况很不理想,通车后没有正式使用,并未发挥应有的作用。

1954年9月起,青藏公路修建队先行试修了从格尔木到霍霍西里(即今可可西里)约300千米的道路,并于当年底顺利完工。接着,修筑队便开始进一步的修建工作,在当年12月15日完成了全长1200千米公路的抢通工作。1956-1958年,该公路又实施了第一次改建工程。

施雅风所说的另一条昌都线,也就是川藏公路,当时称康藏公路,即今天的318国道。该公路于1950年4月13日自雅安金鸡关破土动工,到1954年12月25日建成通车,全长2200余千米。

12月25日当天,拉萨、雅康、西宁三地分别举行了隆重的通车典礼大会。毛泽东主席书写题词,祝贺康藏、青藏两条公路的通车。

自1950年8月起,滇藏公路(即214国道)也开始施工,但在通车至丽江后便告停工,后来又陆续复工修建,迟至1973年10月才修到芒康,宣告贯通,实际施工时间超过11年。

1964年初,希夏邦马峰登山队正式成立,由206人组成,以许竞为队长。其下设5个分队,运动员分成三队,四分队是后勤人员,五分队则为科学考察人员,全队共14人,队长施雅风,副队长刘东生。科学考察队下又分四组:测量、冰川、地质、地貌及第四纪地质。

登山大本营设在希夏邦马峰北坡海拔5000米的平原上。从大本营至顶峰全长约36千米,其间共建了6个高山营地。其中冰雪与岩石的分界线是在5800米营地处(即2号营地),再往上便全是冰雪区。穿过800米长的冰塔群,以及雪崩区和冰雪陡坡之后,便可到达6300米营地(3号营地)。

据施雅风的回忆,他登上了6200米左右的冰碛山顶,“看到了最古老的冰川堆积”。而同行的科考队员中,登上这个高度的还不到一半。后面的行程对他们来说太难了,因此海拔7000米以上地段的冰雪样品和岩石资料,是由继续上行的登山运动员们帮他们取得的。

冰川学家施雅风带领科学考察队员走进冰洞进行考察

经过三次行军之后,登山队决定于4月25日从大本营出发登顶。4月28日,顶登队员抵达6900米营地(4号营地),在休息了一天之后,再于30日到达7500米营地(5号营地)。

5月1日中午,登山队员抵达7700米营地(6号营地,即最后的突击营地)。第二天凌晨,10名突击队员分成三结组,向顶峰进发。

事先,登山队已经设计了两条路线,一条是直线上攀陡坡,到冰瀑区上部后,横切登顶;另一条是从一开始便斜切,通过冰瀑区,再上攀登顶。在当天,突击队员经过实地观察与分析,选择了第二条路线。不过实际上,真正的攀登路线与路线二还是有所不同。

早上10点20分,10名队员全部登顶成功。据当天登顶的队员陈三所述,“顶峰象一只翘起的船头,是一个向东北倾斜的三角地形。前进方向的左边,是一道约1米高的雪墙,右边是一个凸起不大的雪坡,南面是笔直的悬崖,顶峰全是被雪所覆盖着。”队员们在峰顶停留了约40分钟,并把“毛主席塑象、五星红旗和许竞队长的留言一起安放在峰顶之上”。总体而言,此次登山可以说相当顺利和成功。

许竞等十名运动员于1964年5月2日北京时间十时二十分把五星红旗插上希夏邦马峰顶。

竺可桢在当天的日记中详细记载了希夏邦马峰的攀登过程,并表示在登顶队员中,“许竞我在青岛曾见过,已37岁,曾登新疆慕士塔格山(7546m)和四川贡嘎山(7590)。王富洲29岁,曾于1960年登上珠穆朗玛。邬宗岳31岁,陈三29岁,成天亮24岁,尚有索南多吉28,朱马扎西28,多吉28,云登27,四人是藏族”。

6月6日晚,贺龙副总理在民族宫宴请登上希夏邦马峰的登山队员及看护、医生和随从人员。与竺可桢同桌的有“登上希夏邦马的邬宗岳,1960年第一个人登上珠穆朗玛的屈银华,和王富洲。邬宗岳,四川人,原在成都地质学院。据说希夏邦马顶峰上均为冰雪,不见岩石。此次登山不及1960年之艰苦,因去年已登至7100米处,有经验在先,高度有人在山下测量,气候站在五千一百公尺处云”。(《竺可桢全集》17,151)

在这几人中,邬宗岳也参加了第一次攀登珠峰的活动,并作为二线队员,和屈银华等人一起到达了8500米处的突击营地,但没有进行最后的登顶。1975年,邬宗岳又参加了男女混合珠峰登山队,再一次尝试登顶珠峰。还是在8500米附近处,他因拍摄纪录电影不幸滚坠而亡,时年42岁,最终未能见到珠穆朗玛峰顶的日出。登顶队员在下山时,于8200米海拔处发现了邬宗岳的遗体,用石块将他掩埋,永留于高山。

第二天下午,竺可桢又至人大礼堂参加首都各界欢迎登山队征服希夏邦马峰的活动,由万里市长主持。登山队队长许竞在活动上作了简单报告,介绍了此次登山的具体情形。当天晚上,北京市委又召开欢迎晚宴,并放映了由邬宗岳所摄的登顶希夏邦马纪录片。

6月26日,竺可桢至中科院参加由地学部召集的希夏邦马登山队科学考察报告。竺记录道:

科学考察原十四人,其中队长施雅风和冰川组二人尚在西藏,兰州地理所一人未到外,今日到崔之久(北大)等九人。此外到者有北大习东光、乐森球、张席提、测量局局长陈外欧。院中到者李、张二副院长、谢秘书长、地学部尹主任、李秉枢副主任等。刘东生作了报告,说明这一次科学考察于今年一月开始筹备,三月即出发,五月二日登山队登上希夏邦马后,于七日即撤退。但得登山队的帮助,若干人如王富洲、邬宗岳等还搜集了标本。全队分测量、冰川、地质、古生物四组。测量组测量得200方km地区图,测定希夏邦马海拔为8012.06m(外国图上均作8013m)。雪线高度为6000米(Von Humboldt,喜马拉雅北坡5067,Central Asia,p.214,Vol.3)。冰川最长为耶勃落冰川(即后文所述的野博康加勒冰川),长13.5km。采掘了五千公尺以上冰川标本直至10m,最低温度在深2m处,为-9°.4和-10.9°。七千〈尺⟩〔米〕以上,粒雪甚普遍,表明雪仍融化。岩石层向北倾斜角度不大,砂岩中有阔叶树叶子,石灰岩中有珊瑚,在定日得爬虫动物的肋骨,直径24cm,齿长达10cm,疑是鱼龙一类,为泥盆纪至石炭纪时代化石(乐森璕以为是泥盆纪)。在山上,生理上不少反应,如红血球增多,指甲变形,头发脱落,肝脏肺均变大。据说经验是早上吃好,中午吃饱,晚上吃少。但也不知原因。希望登山队、气象和生理医务的人一同总结。总结于7/20日写出初步报告,到年底结束。希望科学出版社印100页大的图集,新华社能协同印出。(《竺可桢全集》17,167)

根据1966年所出版的《希夏邦马峰地区科学考察报告》,科学考察队除了测制从希夏邦马峰到大本营的路线地形图之外,在冰川方面主要研究了野博康加勒冰川,取得了6900-8012米地段的冰雪样品。在地质和地貌方面,科考队在5700-5900米采集到了第三纪晚期地层(约250万年到164万年前)中的高山栎化石。此外,科考队还发现了一些新的生物类型,如定日苏热山的鱼龙化石。

在这些科学发现中,高山栎化石的取得似乎是最具价值的。此类植物目前生长在海拔3000米左右的高山中,由此而推断,在过去200多万年中,该地区已经上升了近3000米。这是人们第一次对喜马拉雅地区的海拔上升程度有了较为准确的估计,无怪于后来受到国际注目。

7月1日早上,竺可桢又与尹赞勋等至香山饭店,与刘东生等相谈。竺可桢表示出图集一事有困难,科学出版社目前承印不了,因任务太重。(后来正式出版图片集时,该书是由中华书局上海印刷厂制印。)至于编辑一部关于科学考察的记录电影,倒是问题不大,但困难还在于经费。据竺估计,做成35mm的格式要三万多元,16mm则为二万元,所以需与中科院计划局商议。

当天中午,竺可桢即会见了计划局副局长夏光韦,得知当年中科院的经费第一次超出预算,所以需要追加。

大约也是从计划局处获知了相关经费情况,竺可桢在当天的日记中又记录道:“这次登山队与科学考察经费,1963-64两个季度,据云原预〔算〕150万元,只用60万元。队伍共190人,外加科学考察十四人,每人去拉萨来回旅费500元,在藏时每人伙食等@4.50元,此外加筑路经费以及装备等。认为如下次科学考察以三四十人入藏,则二十万元即足。估计每人只需费二千元加上设备。但如明年要入藏,目前即要准备。今年科学考察准备太匆促,一月份底通知,三月中即入藏。但一切运输是有依靠的,如单独干,又是一回事了。”

竺可桢所说的记录影片,后来还是拍了。当年8月19日,竺可桢到北京科学会堂刚落成的礼堂,看试演的科学影片,第一部便是关于希夏邦马峰的科学调查。该礼堂是为几天后将召开的“北京科学讨论会”而建,据竺所记,“单礼堂而已,可坐650人,对于声、光、电等尽是最新设备,所以花了一百卅五万元人民币。”而据施雅风的追忆,这次试演也是“北京科学讨论会”组织方所要求的。

当年8月21-31日,“北京科学讨论会”正式召开,这是新中国成立后所办的第一次大型国际学术会议,接待规格极高。开幕式在人民大会堂三楼大宴会厅举行,朱德、陈毅等国家领导都到场,聂荣臻副总理发表现场贺辞。竺可桢参加开幕式后觉得“形式极为庄严,每个座位均有耳机,可以听到中、英、法、西班牙文的翻译”。

会议原计划每四年举办一次,不过实际上只办了一届。参会国家达44个,正式代表有360余人,共提交论文299篇,光是翻译便配置了200人。

在会议前后,中国媒体方面都给予了大量的报导。会议结束之后,《人民日报》赞扬其“开创世界科学史上的新纪元”,《土木工程学报》的编辑部评论甚至认为这是“世界科学史上的空前盛举”。不过据当年曾参与操持会议的薛攀皋先生的回忆,这仍然是一次政治意义大于科学意义的会议。

在这次科学讨论会上,施雅风与刘东生的《希夏邦马峰地区科学考察的初步报告》也作了宣讲(8月29日),放映了希夏邦马峰的纪录电影 ,并布置了考察成果展览,据言引起了很大的反响。

中科院对希夏邦马峰的科学考察工作也评价颇高。1965年1月27日召开的当年第一次院务常务会议上,讨论了1964年度中科院归于计划局的重要研究成果,基础理论方面共有六项,包括了胰岛素研制、蓝田猿人头骨发现等,希夏邦马科学考察也列于其中。

1965年3月4日,竺可桢早上至中科院办公,“阅改《希夏邦马集序言》一稿”。6月7日的日记中,竺可桢又“把《希夏邦马登山队照相集》的英文序言交还”。对此英文序言,竺可桢似乎相当不满,表示 “此集系四五个月前施雅风交来,未言明要写英文序言。数日前得英文序言稿,过自吹嘘,而英文也写得不够顺当。我以为像这类宣传品不必要院中负责人的序言,只要把登山缘起写明就好。十年前中苏爬登新疆莎车附近的慕士塔格山Mt. Mustagh,高7564m,称为冰山之父。出一本英文Conquering theFather of the Icy Mountain《征服冰山之父》,说明嫌简略,但尚得体。”

竺可桢在这里所指的应当是1966年1月由科学出版社出版的《希夏邦马峰科学考察图片集》。该书前言只有一页,相当简略,且最终成稿中并无英文序言,大约是编者听了竺可桢的意见,抽掉了文章。

同一时期,科考队还编辑了一本《希夏邦马峰地区科学考察报告》,收录了数十篇的相关研究论文,颇为全面。据施雅风所述,这本著作早在1965年便已编好了,1966年出了排好版的书样。但由于“文革”的爆发,已经排好版的考察报告被毁。1976年以后,施雅风和刘东生又找到科学出版社,请出版社重新对书稿进行排版,并最终于1982年出版。

再次考察珠穆朗玛峰

1966-1968年,中国科学院再次组织了珠穆朗玛峰地区的科学考察。这一次的考察队伍由全国30个单位的130人组成,考察了雅鲁藏布江以南约5万平方千米的高山地区。此次科考工作仍然是与国家体委再次攀登珠峰的计划相配合。

1964年9月,竺可桢召集讨论了第二年赴藏考察问题。就会议的讨论来看,不少人提出,由于当时中科院正全力进行西南考察工作,原西藏考察队已经并入到西南考察队,很难抽出人手。会议初定对藏东南的波密地区进行考察,“综考范围包括林芝、东久、通麦、波密、松宗,均在林芝专区以内,面积50000〔平方〕公里。”

中国科学院西南地区综合考察队成立于1963年,以水文学家郭敬辉为队长,成员共300多人,在四川及川滇黔地区作了历时3年的野外考察,因此科学院在人手上确实存在困难。

同一时期,国家体委已经研究决定,要再次攀登珠峰。1965年4月,西藏工委常委会议讨论成立攀登珠峰指挥部,并在同年进行了两次侦察工作。

1965年8月24日早上,竺可桢到科学会堂“参加〔审看〕体育委员会今年在西藏珠穆朗玛登山试探登峰路线的影片,到李四光、吴有训两副院长及尹赞勋主任、马溶之、夏光韦、施雅风、刘东生、冷冰、张文佑等本院同人。体委方面到登山队队长许竞、王富洲及主任祝捷。影片把上珠峰东、西、北三面的〔各〕条路线作了详细探查。1960年上山的路线也重新查复,知道五年来冰川和积雪大大减少”。

所谓珠峰东、西、北三面的各条路线,指的是先行的侦察队对珠峰北坡和西山脊、东北山脊进行了全面考察,并由此提出了三个攀登方案,其目标是在攀登路线和难度上超过1963年美国登山队所创下的纪录。不过,在1966年初所拟定的攀登珠峰初步方案还是选择了沿北坡攀登这条较有把握的线路,也就是“北上南下”方案。

随着第二次攀登珠峰排上行程,中科院西藏科考工作的重点也从波密地区转向了珠峰地区。

1965年8月27日,竺可桢参加院内各单位关于1966年入藏科学考察的会议,包括了地理、地质、植物、动物等十二个研究所,以及生物学部、地学部、综考会等。竺在会议上指出,当年9月1日西藏自治区将正式成立,因此“建设西藏已到了日程上来,所以有加速调查西藏资源情况之需要。再加以体委登山队决计定1966-1967为登珠穆朗玛峰之年,已通过经费三百五十万元人民币,作为此用。并要组织700人队伍入藏,极盼科学考察同时进行,并给我们以100个名额,并可给以器材运输和供给设备伙食的便利”。竺可桢和裴丽生副院长商谈,拟写出报告呈交中科院再转聂荣臻副总理批,“这样西藏考察便成为国家任务”。11月8日,聂荣臻副总理对这份《关于珠穆朗玛峰地区科学考察报告》作了批示,由此展开了1966-1968年的珠峰科考工作。

8月29日,竺可桢与院内各所谈1966-1967年去西藏考察的准备状况,据统计当时报名去藏的人数已达200人。

9月1日早上,竺可桢又参加了1966-1967年度珠穆朗玛峰科学计划讨论会。这次会议“除科学院外,有北大侯仁之、王乃梁,中央气象局程纯枢,体委登山处运动健将王凤桐、王富洲,及测量总局和地质学院等单位”。在会议上,竺可桢首先谈了此次考察珠穆朗玛峰的目的,是因为西藏自治区成立后,将迅速进行经济建设,所以科学考察也必须加速。

竺接着指出,“过去1951-52、60-62及64希夏邦马考察,第一次是随张经武将军入藏,二次和三次均和登山队合作。这次最初两年也和登山队合作,但要在西藏建立科学考察的根”。接着由施雅风谈1966—1967年的具体计划。“缘这次考察登山队经费已定为三百五十万元人民币,队伍七百人。1/5是藏族,在5000米高的云雾寺?建立大本营基地。要在今年秋9—10月,明春2—3月,和9—10月三次训练,然后于67年4—5月间登上珠峰,人数至少20人之多。科学队伍不必一定同受训练,但如高山生理、气象、冰川,以受训为宜云云。科学项目有:(1)珠峰地区地壳结构运动变化与矿产资源。(2)珠峰自然分带与资源。(3)珠峰地区冰川气象。(4)高山地区生理与珠峰区大地测量与制图”。(《竺可桢全集》17,540)

1966年初,科学考察队分组(生理组、地质组、自然地理组和水利组)陆续入藏,直到7月初,由于“文革”而撤回北京。10月13日,竺可桢与吴有训两位副院长约西藏考察队谈当年的科考工作,竺在日记中对此记录甚详,这显然是基于事后所整理的文件。

1966年11月,《1967年攀登珠穆朗玛峰计划》正式确定,提出了关于登顶人数的三种设想(分别是22人,16人和10人),并于第二年初制定了具体的行动计划。然而由于“文革”的进一步开展,此次攀登活动最终夭折。

1967年1月13日,竺可桢与吴有训约谈西藏考察队李云龙,不过李未到。当年的科考任务颇重,因为原计划是于5月攀登珠峰,但困难在于科考队三个队的队长都被所属单位评为黑帮,“队长刘东生,在地质所作为反动的学术权威戴高帽。副队长施雅风在兰州冰川冻土沙漠研究所,去年七月从西南回兰州,一到所就被戴高帽,作为黑帮头子处理。另一政治副队长冷冰也被西藏工作队人员评为走资产阶级路线,不适于做领导。今年西藏队应于一月间即出发赴西藏,现半个月将过去,所以我急欲知道今年工作如何进行”。(《竺可桢全集》18,355)

尽管遇到重重困难,且攀登珠峰活动最终取消,但珠峰地区的科考工作仍然在继续进行。1967年12月12日下午,竺可桢参加了当年度的珠峰科学考察总结会议。据李云龙的报告,当年实际入藏工作了两个月,“出发时遇到途中有断桥而河流不可渡,几至于回头。以后因已有批判,所以不顾困难,能大家决定过河。前进时得西藏军区的帮助,他们派了一排兵始终和我们在一起。”不过与过去工作先看文献的方法不同,具体的科考路线在“文革”中改以通过群众讨论来决定,“先开〔现〕场会议,抓突出矛盾,也大学了解放军”。此时的竺可桢已经经历了“革命”的洗礼,谦虚地发言表示,“我来参加会是抱小学生学习态度,因为我是一个思想没有改造好的资产阶级知识分子,听了大家发言得益不少云云”。

这几年科考工作的成果,后来以《珠穆朗玛峰地区科学考察报告》(1966-1968)为名,于1975年由科学出版社分册结集出版。据其中的文章所述,科考队在珠峰北坡进行了大面积的地面立体摄影测量,并编制了大比例尺的地形图,对珠峰地区的冰川数量、面积进行了精密的统计。

从1959到1975年,中国共进行了三次珠穆朗玛峰地区的综合科学考察,规模可称空前。竺可桢作为中国科学院“综合考察委员会”的主任,对高山科学考察投入了大量的精力,对登山运动也相当关注,这是因为在那个时期,攀登运动与高山科考是紧密联系在一起的。

回过头来看,始于18世纪末的现代登山探险,所推崇的是好奇心和冒险精神,所反映的是进入近代社会之后,人类渴望征服自然、寻找未知的心理状态。而中国的攀登珠峰事业,虽然带着浓厚的政治背景,却也确实创造了中国登山史上的奠基性一页。

现在的我们,能够配备轻便的登山装备,在向导的帮助下,沿着成熟线路登上雪山之巅,或许已经很难体会先行者们的实际心情了。然而登顶之后的那份独特心理感受,那种奇妙而难以在现实生活中复制的幸福感,却又应该是跨越时间与空间,“人同此心,心同此理”,因而是四海相通的。

(谨以此文纪念在历次登山运动和高原考察中牺牲的人们。)

还没有评论,来说两句吧...