笔者1978年考入复旦大学历史学系,有幸赶上了复旦历史系前二代学人的代际交替。老一代学人让我们认识了何为严密的逻辑和宽广的视野;而第二代学人则手把手教给我们如何进入具体的论证和研究。尽管我们不断从第二代学人张广智先生(以下简称张广智)那里听说本系学术泰斗耿淡如教授,可惜无缘拜见过。

《西方史学通史》

四、跨域研究的新视野:中外史学交流史

民国以来国人所写的中国史学史论著,几乎都属于历史编纂史,一个重要的原因在于通观中国史学发展的全局太难。中国史学史写什么?怎么写?也是复旦大学历史系朱维铮教授一直在思考的问题。1999年,朱先生主持的《中国史学发展进程研究》项目启动,特邀张广智和笔者担任该卷主编,参与者有王立诚、李天纲、钱文忠等。大家纷纷放下手中的研究,参与撰写工作。当我把已经完成的若干章节作为阶段性成果提交给朱先生时,他建议我可以自行独立撰写成一书。于是就有了2007年上海古籍出版社推出的拙著《西方传教士与晚清西史东渐——以1815至1900年西方历史译著的传播与影响为中心》。大陆学界多有划地为圈、占山为王者,视进入自我研究畛域的外来学者为“仇雠”,“跨域”在史学史领域也颇受忌讳。尽管笔者在西方史学传入的起点和分段上与张广智看法不同,但他不以为忤,给予拙著很高的评价。

参加《中国史学发展进程研究》重大项目的,基本都是朱先生的学生辈,他何以会邀请同辈的张广智参与呢?朱先生一定是首先注意到了张广智在中外史学交流研究中体现出少有的研究新视野和开创性的观点。这种跨域性一是张广智先生熟稔西方史学史,其次是早在20世纪90年代,张广智就发表了许多与中外史学交流相关的研究成果。为何在研究西方史学史的同时会关注中西史学交流史的研究呢?张广智认为:首先,中外史学交流史本身具有很丰富的内容,值得去认真发掘;其次,中外史学交流史为史学史研究提供了一个新视角。

如何开辟、标界、创建一个新子域,张广智是规划者,也是实践者。为推进中外史学交流史的研究,他凭其组织能力,汇聚了李孝迁、李勇、朱政惠、邬国义、易兰、李长林、梁民愫等来自全国各地的8位学者合作完成了《20世纪中外史学交流》(北京师范大学出版社2007年);接着又一鼓作气主持了教育部人文社科重大项目《近代以来中外史学交流研究》。

《近代以来中外史学交流史》历时十余年,2020年由复旦大学出版社出版,全书约120万字。作为中外史学史的跨域硏究,该书为开辟中外史学交流史的新领域、构建中外史学交流史的学科体系、学术体系与话语体系,做出了开创性的贡献,堪称是一部对近代以来中外史学交流探讨最为详尽的巨著,可以视为以复旦大学历史系为主体的两代学人精诚合作之下诞生的学术精品。

张广智曾反复强调:自己及其学生们的成就,都离不开耿师的“精神指引”。他说自己的工作,是代际传递中的“二传手”,把耿先生对学问的执着与敬畏、睿智与识见,视作一座为史学史研究指明了前进方向的“灯塔”。

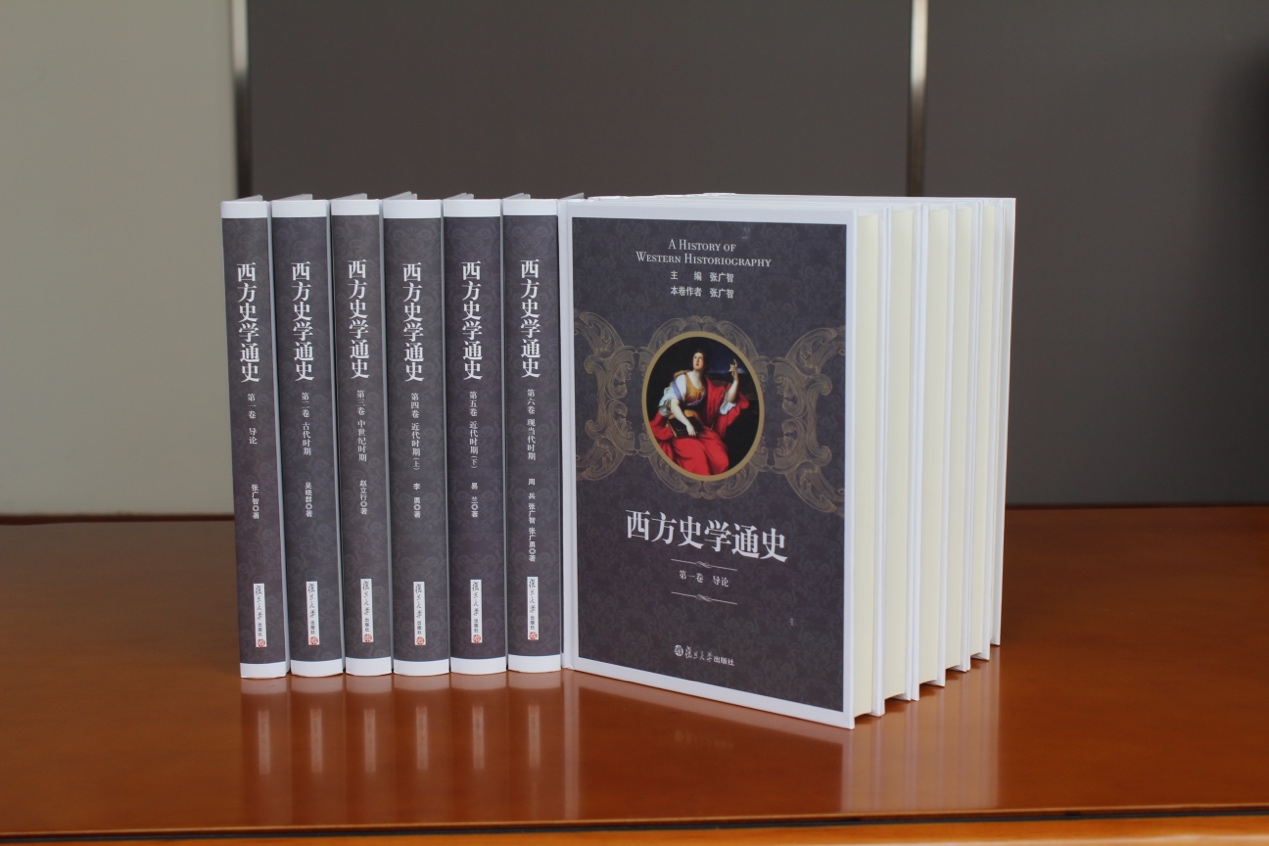

“博大精深”“兼容各家”“通专并举”,是复旦大学历史系重要的学术传统。在复旦历史系成大气象和大格局的教授群体中,还可以具体分出以谭其骧、周予同先生等为代表的精耕细作、纵深推进型,和以周谷城、耿淡如先生等为代表的视野开阔、跨域拓展型两类,张广智显然属于后者。在当代中国史学长河中开拓创新,既需要从中国传统史学的优秀遗产中汲取营养,也需要从域外史学中获得“他者智慧”。在史学史的跨域研究中,中外史学交流史已成为当今中外史学史研究的一个新领域。作为史学史跨域研究的规划者和实践者,张广智在史学史研究跨越了西方史学史和中外史学交流两个“界域”,成为史学史跨域研究的拓荒者,其成果也是史学史研究中无法绕开的界标。一如当年周予同为首的《中国历史文选》的编选注释团队所完成的高效率教材产品,张广智的《西方史学通史》和《近代以来中外史学交流史》无不体现了复旦大学历史系精诚团结、学术互助的学风,也建构了严谨、求实、创新和批判的复旦史学传统。学术长河生生不息,复旦史学传统,尤其是史学史跨域研究的传统,也必将在张广智传人中得到传承和发扬。

张广智在西方史学史研究中心成立仪式上

(为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,澎湃新闻特推出“复旦史学百年”专栏,刊载关于谭其骧、周予同、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等大师、名师的研究性文章。本文是系列文章之九,由复旦大学历史学系博士生周天意摘编,完整版收录于《承百年学脉,开史学新智——复旦大学历史学系的学术传统》一书,复旦大学出版社2025年即出。)

还没有评论,来说两句吧...