2025年9月23日中午,惊闻朱老师病逝的噩耗,我怔在原地,脑中一片空白。几天前才到病房探望,怎料那一面竟成永别!窗外的台风裹挟着雨水,重重地拍打着窗沿,办公室里却静得出奇。十多年来与老师相处的点点滴滴,随之如窗外的雨水一般,一阵阵涌上心头。

朱荫贵老师参加学术会议

2006年,我从西南财经大学本科毕业,进入四川大学跟随李德英老师攻读硕士学位。在读研期间,我萌发了进一步深造、投身学术研究的念头。在刘方健老师和李德英老师的鼓励下,我开始了解和关注北京、上海高校的博士招生动态,并对复旦大学历史学系朱荫贵老师的研究方向产生了浓厚兴趣。于是,我给朱老师写了一封邮件,咨询老师是否有招生指标,并随信附上了我的简历和硕士论文初稿。很快就收到了朱老师的回复,大意是他还有一个校外招生指标,欢迎我报考。接着我就开始了艰难的备考之路,最终幸运地通过了复旦大学历史学系的笔试和面试。

朱荫贵老师讲授中国近代财政金融史专题课程

2009年9月,我正式到复旦大学报到入学,跟随朱老师攻读博士学位。当时老师开设了中国近代企业史、财政金融史、商业史等专业课程。老师授课内容精辟,讲解生动,每门课都有很多学生选修,甚至有不少系外学生慕名前来旁听。作为朱门弟子,每学期只要老师开课,我们不管是否已经选修过,都会去听讲。有的课程我们反复听了三四次,每次都有新的体会和收获。在课堂教学中,朱老师不仅讲解专业知识,还传授研究方法。老师经常说:“研究经济史要立足于史料,有一分材料,说一分话。”他倡导严中平先生“破四就,立四新”的研究方法。“破四就”,即不能就中国论中国,不能就近代论近代,不能就经济论经济,不能就事论事;“立四新”,就是要发掘新资料,应用新方法,提出新问题,得出新结论。我们经常在下课后围着老师请教问题,然后一起到旦苑餐厅用餐。老师的家离学校比较远,因此我们十分珍惜当面向老师请教的机会。用餐期间,朱老师常常会跟我们讲起他当年下乡做知青、参加高考、在北大读书、在中国社会科学院经济研究所与老一辈学者交往的事情,我们从中懂得了许多做人、做事和做学问的道理。

朱老师和硕博士研究生在一起

朱老师从不硬性要求我们从事某一主题的研究,而是鼓励我们根据自己的兴趣和研究基础确定博士论文选题。在论文写作过程中,每当我们遇到困难时,老师总能清晰地讲出来龙去脉,注重培养我们发现问题、分析问题和解决问题的能力。老师经常说:“论文是改出来的,好的论文需要经过反复修改。”我当时有一篇论文,在老师的指导下,经过十多次的反复修改,最后投稿至《抗日战争研究》,并顺利发表。老师也给我们提供一些学术交流机会。2012年5月,老师召集了一次学术会议——“並木頼寿文库”开幕式暨“东亚论坛:明清以来的中国学术研讨会”,让我承担会务工作,并推荐我在会议上作报告。这次会议有很多外国著名学者参加,通过向他们学习请教,我得以了解国外的研究前沿,拓展了学术视野。朱老师就是这样一步步地将我们引入学术殿堂。

“並木頼寿文库”开幕式

四年求学时光转瞬即逝。到2013年5月,我完成了博士论文写作,并顺利通过了博士论文答辩。我在论文致谢中写道:“四年前,朱老师没有嫌弃我愚钝,将我招入朱门……我学业上的每一点进步都离不开朱老师的教导和付出。本论文从选题、查资料、写作、修改到定稿都得到了老师的悉心指导,其间凝聚着老师的大量精力和心血。”

博士毕业前与朱老师合影留念

2013年7月博士毕业后,我到中山大学历史学系任教。从上海到广州,我与老师的联系并未因距离而疏远。我经常通过电话与信息,向老师汇报工作、生活情况。每当我遇到难处,总会不由自主地给老师打个电话,而老师也总能给我许多鼓励和支持,并提出若干可行的建议。老师和师母对我们孩子的成长也始终关怀备至,对孩子们的性格、喜好了如指掌。每逢春节,孩子们都能收到朱爷爷和崔奶奶发来的红包,其中蕴含着老师和师母对我们无私的爱与满满的祝福。

朱老师在荣休活动上作学术报告

2017年6月,复旦大学历史学系为朱老师举办荣休仪式。我和许多同门回到复旦,和朱老师欢聚一堂,共叙往事,展望未来。朱老师荣休后,仍致力于搭建学术交流平台,推进中国近代行业史研究。2020年11月,在老师的倡导下,于同济大学任教的朱佩禧师姐组织了第一届“中国近代行业发展与社会变迁学术研讨会”(以下简称“行业史研讨会”)。我和多位同门来沪参加会议,特意没有提前告知老师。我至今仍记得老师见到我们时又惊又喜的情形。

朱老师与参加第一届“行业史研讨会”的同门合影

由于第一届“行业史研讨会”办得很成功,我们计划持续办下去。因受疫情影响,中山大学历史学系主办的第二届“行业史研讨会”于2022年8月在线上举行。我请朱老师在线上作了一个主旨发言,他对行业史研究提出了新期望:“既要呈现该行业发展的特征和方向,也要揭示其发展的激励与制约因素,明晰行业的代表性以及行业发展对于整体经济成长的意义。”

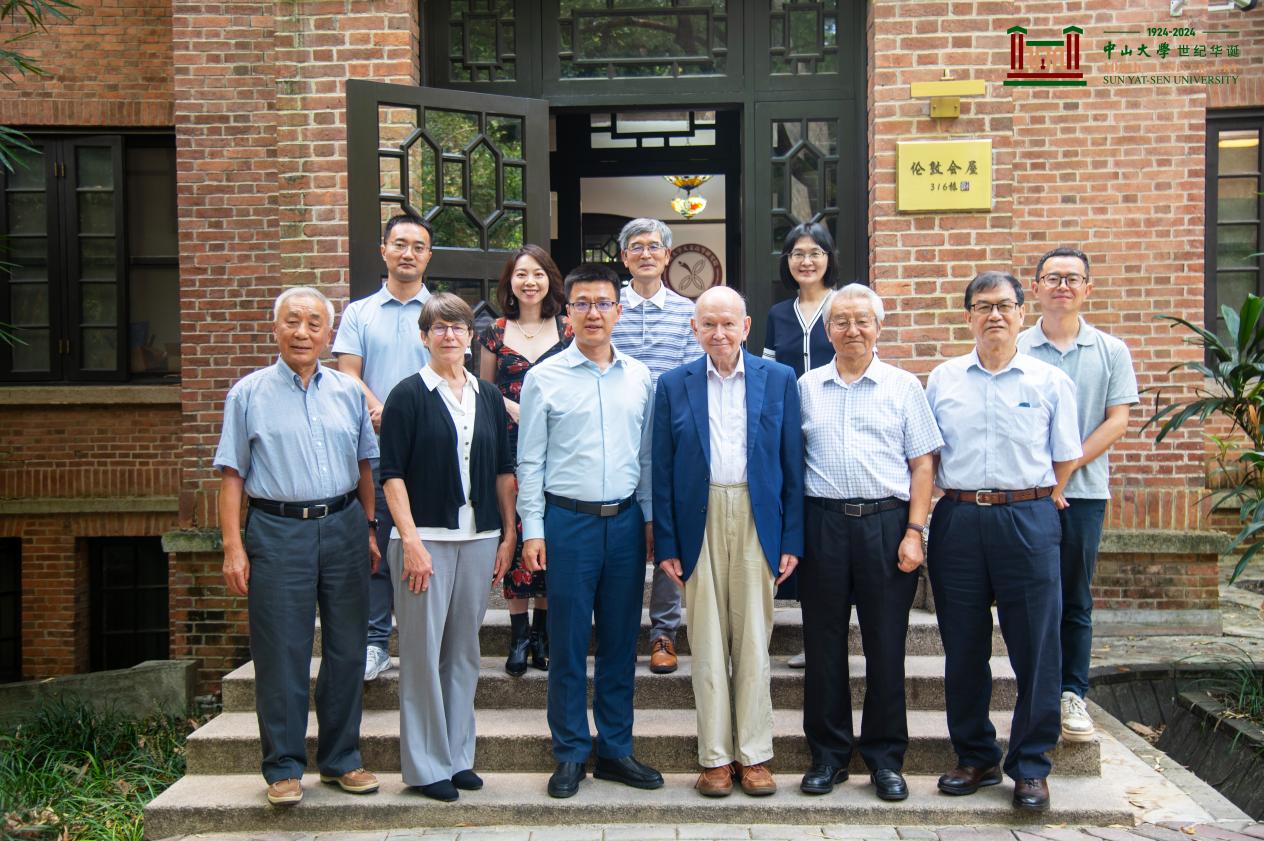

朱老师参加中山大学人文高等研究院的活动

疫情结束后,朱老师应邀赴日本任东洋文库外国人研究员。2023年9月,中山大学历史学系举办“比较视野下的中国社会经济史研究”学术研讨会,我邀请朱老师到中大参会,并请他作了一个学术讲座。会议期间,我向老师提及中山大学成立了人文高等研究院,问老师是否愿意来中大高研院驻访。老师欣然答应,回去后不久便提交了申请。2024年9月,朱老师如期到访,随即参加了第五届中国近代经济史研讨会,并在岭南学院作了一场精彩的学术报告。驻访期间,我还陪老师回到复旦大学参加了第四届“行业史研讨会”。

第四届“行业史研讨会”合影

从复旦开会回来后,朱老师突感身体不适,呼吸很困难,我立即联系中山大学附属第一医院,并将老师送医检查。住院期间,陈春声等老师曾专程探望。经过医护人员的悉心治疗,老师的病情逐渐稳定。出院后,老师在中大休养了一个月,见证了中大的百年校庆。但由于身体原因,老师不得不提前结束高研院的驻访。

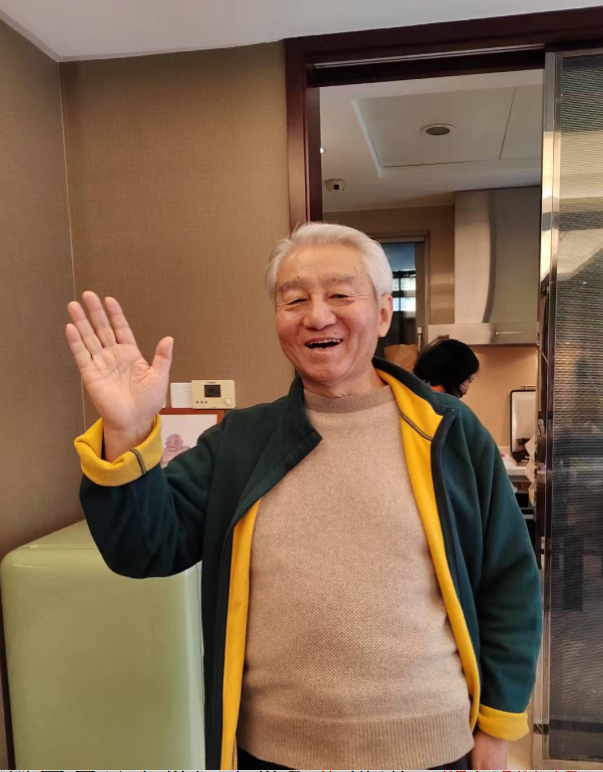

朱老师在上海家中

2025年元旦前,老师和师母返回上海,继续接受治疗。春节前,我带小孩到上海看望老师。那时老师精神状态不错,尽管承受着药物的副作用,老师依旧乐观、健谈。与在沪同门聚餐时,老师也宽慰我们,说他会积极面对,配合治疗,让我们不必担心。

复旦大学历史学系领导探望朱老师

2025年4月,我应邀回复旦大学历史学系作讲座,期间陪同系领导前往老师家里探望。此后,在系里的协助下,朱老师到复旦大学附属医院完成进一步检查。得知检查结果尚好,我们都放心了一些。5月间,我听闻朱老师参加了复旦大学史地所的博士论文答辩会,心想老师身体状况应该恢复得不错。不料,到七八月间,老师病情突然加重,甚至一度住进重症监护室,后又转到上海远大心胸医院治疗。

9月7日凌晨,朱老师的病情骤然恶化,经医院紧急抢救后,被告知病情十分危急。当天上午,师母通过佩禧师姐联系我们,告知老师的情况。我们纷纷从各地赶赴上海。当我们见到老师时,他虽然神志清醒,但已难以说话,只能依靠仪器维持呼吸。我们都非常难过,害怕老师无法迈过这个坎。反倒是师母安慰我们:“从现在开始,老师多活一天,就多赚一天。”也许是我们的到来,给了老师一些力量,又或是老师心系即将到来的复旦历史学科百年华诞志庆,他的病情慢慢有所好转,甚至能开口说话了。这让我们又重新燃起了希望。我清楚地记得,9日上午老师用较为平稳的语气对围在病床前的朱门弟子说:“我对你们都很满意,但是学术是无止境的,还要继续努力。”

9月19日至20日,我回复旦参加历史学科百年志庆活动。19日下午,我陪同吴义雄老师和谢湜老师前去探望朱老师。彼时,老师精神状态不错,见到我们很高兴。20日中午,我又陪同马敏老师前去探望。我们和朱老师分享了复旦历史学科百年志庆的盛况。老师听了,颇感欣慰。怎料两天后,老师的身体状况急转直下,最终抢救无效,永远离开了我们!

老师虽已离去,但他的学术成就,仍将启迪我们接续探索;他的治学精神,仍将指引我们据实求真;他对学生的教导关怀,我们将永远铭记、传承下去!

2025年9月25日于中山大学永芳堂

还没有评论,来说两句吧...