本月,全球读者翘首以盼的重磅时刻终于到来,瑞典文学院将2025年的诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,颁奖词是,“在末日恐怖的背景下,以引人入胜且富有远见的创作重申了艺术的力量”。

自2021年,坦桑尼亚裔英国作家古尔纳被授予诺奖后,任何偏离大众视野的诺奖得主似乎都有着“爆冷”的嫌疑,拉斯洛也不能幸免。尤其是他冗长且拗口的名字,给人的第一印象很可能是瑞典文学院为了博眼球,故技重施,在文学版图上随手挑出来这样一个幸运儿。

但事实并非如此,翻开拉斯洛的履历,自1985年发表第一部作品《撒旦探戈》以来,他早已成为当代匈牙利文学的一座巅峰,拿到了包括科苏特奖在内的几乎所有重要的匈牙利文学奖项。《撒旦探戈》也是让拉斯洛在全球范围内享有盛誉的代表作之一,他与匈牙利电影大师贝拉·塔尔联手改编的同名电影,七个多小时的时长几乎还原了原著的每个场景,成为电影史上无法忽略的奇迹。2015年,英译本的《撒旦探戈》又获得了国际布克奖,拉斯洛的声誉再次被推高。值得一提的是,国际布克奖——这一用于表彰以英文发表或翻译成英文的文学作品的奖项,在近年来颇有一股“诺奖风向标”的势头,波兰作家托卡尔丘克先后拿到了2018年的国际布克奖和诺奖,比拉斯洛晚一年拿到国际布克奖的韩国作家韩江,则领先拉斯洛一步,拿到了去年的诺奖。

韩江

诺奖是对作家最好的宣传,被授予诺奖意味着作品的销量和版权输出都不成问题,包括作家早期以及不知名的作品也都会受到读者关注。以韩江为例,去年拿到诺奖后,她在1995年和2012年出版的两部短篇集就在今年推出了中译本,分别是《黑夜的狂欢》和《伤口愈合中》。除了作品里已经被读者熟悉的历史创伤和植物女性,这两部作品凸显了韩江写作脉络里,以疼痛为起点的根源。

短篇集《黑夜的狂欢》是韩江的第一部作品,韩版原名《丽水之爱》,收录了包括《丽水之爱》在内的六个短篇。

丽水——这个位于韩半岛南岸的城市,初次在韩江笔下现身时,“她的海岸线上,那些生了锈的铁船此时应该还在用哀痛的声音哭号着,丽水湾冰冷的海流也应该与那些像瘀了血的肌肤一样暗青色的岛屿纠缠在一起”,受伤的女性身体与城市的海岸线交融在一起,小说的开头已经暗示这是一段与丽水有关的伤痕往事:首尔公寓,名叫正善的女人招来了一位叫做慈欣的合租客,两人熟悉后,慈欣向正善吐露了自己与丽水有关的孤儿身世,这让正善回想起幼年时发生在丽水的一桩家庭意外。小说以正善的视角展开,在开往丽水的火车上,她看着窗外的风景,同时回忆与慈欣相识到慈欣搬离公寓的经历。

小说里,正善与慈欣是完全不同的两个角色,长期遭受胃痉挛和洁癖困扰的正善性情敏感,对周遭事物有着强烈的戒备心,因为身体原因时常感觉自己“被困在愚蠢的绝望中”。慈欣显得更随意,以漫不经心的态度对待所有事。初次见面时,在察觉到慈欣脸上与自己相似的“疲惫的神色”后,正善接纳了这位室友。看似因行事随意可能触犯洁癖患者的慈欣,并未跟正善过上真的“像水和油一样”不相容的合租生活,在正善被疼痛困扰时,慈欣反而“像姐姐或妈妈一样”关照她。

与此同时,正善发现,慈欣的身体上总是有伤痕,像被打过的淤青,手指上的创可贴,撞伤的额头和膝盖。与初次见面时“疲惫的神色”一样,这些在身体与表情上显现出的创伤是比性格更深刻的连接,它意味着正善和慈欣本是一样的人,两人的创伤根源都来自丽水:慈欣自幼是孤儿,两岁时在丽水开往首尔的列车上被捡到。正善的父亲曾试图在丽水的海里淹死正善和妹妹美善,正善是这场事故里的幸存者。

在小说的开头,韩江引用韩国诗人金明仁的《丽水》:“牢记着受伤的年代/记着那些扑面而来的雨夹雪/这里是一个温暖的国度。”一个有着雨夹雪同时让人受伤的国度,为什么会带来温暖?关于丽水如此矛盾的感受也属于慈欣,这个曾遗弃她、让她失去人生根基的地方却是她臆想中容纳爱与平静的故乡,她因此搬离公寓独自前往丽水。对正善来说,丽水遗留给她的是一具无法治愈的身体,但为了追随慈欣——曾短暂治愈过她的另一个自己,她才有了克服疼痛与恐惧的力气回到伤痕地。经历漫长的痛苦后,慈欣和正善的丽水之爱,即是对人生缺憾之物的依恋,也是想要紧紧抓取救赎的渴望。

韩江从来不是以书写情节见长的作家,她不以此作为小说向下走的推力,在正善的叙述中,眼前晃过的车景,脑海里突然浮现的死鱼,如浮光般闪现的画面和记忆是连接故事的节点,这是她写作中散文特质的体现之一,这一点在早期的这篇小说里就能观察到。结合收录在《黑夜的狂欢》里的其他小说,它们共同显现出韩江早期写作中的一些偏好:《黑夜的狂欢》里,被骗走积蓄无家可归的女孩和车祸中失去妻子、落下重度残疾的男人,《金达莱山脊线》里,因难以忍受家暴,在幼年时离家出走的租客和中年丧女的房东。似乎只有在背负着类似痛苦的前提下,他们才能真正地看见彼此,于是,便有了男人在赴死前执意要把房产送给女孩,房东向租客吐露自己反复焚烧金达莱树的初衷:死去的女儿总是在梦里暗示他,自己身处的荒原一棵树都没有。跟正善和慈欣一样,他们都是活在孤独和无望中的人。

电影《薄荷糖》海报

在早期作品里,对边缘人群的关注是否出于韩江现实主义写作的追求?相比后期作品里越发离散的散文特质,早期作品还是呈现了与传统小说类似的紧凑的情节和框架。需要提及的是,在塑造植物女性前,这部短篇集里的大多数角色其实都是男性,他们孤独、无望,但又时刻积蓄着无处发泄的愤怒。《疾奔》里的仁奎总是攥紧拳头,“力度足以把五根手指关节握断,那架势好像要对准谁的脸猛然挥拳头一样”。这些角色很接近现实主义创作者李沧东塑造的男性——电影《薄荷糖》里,对人生绝望的金永浩站在列车即将迎面的铁轨上,他振臂呼喊“我要回去”的声音最终被列车的轰鸣覆盖,经历了七八十年代的社会变革,纯净如薄荷糖的金永浩已经被改造得体无完肤,一个被时代改造的人或者说改造后的牺牲品,最后被时代向前的车轮碾过。区别在于,韩江的男性角色虽然也被现实世界拖拽,但韩江并未过多涉及韩国的社会背景,少有的是,后来的短篇《在天亮之前》提到的一句,“这座城市之前因为长期的军部独裁而遭到封闭,现在正逐渐开放”。

短篇《在天亮之前》收录在韩江2012年出版的短篇集《伤口愈合中》,短篇集的韩版原名是《黄纹蝾螈》。单身母亲“我”正准备去仰光旅行,与生活在那里的友人恩熙会合,却得知了她因病死去的消息。这一刻,“我”突然想起去年年底和女儿见过的那只死鸟,“不知道为什么偏偏在今天想起那只鸟”。

这是故事的开端。由一只死鸟,“我”回想与恩熙相识的十年多里,“我”离婚后与女儿生活,“我”患癌,治疗,接受观察。“我”见证了恩熙在亲弟弟死后,辞去工作在南亚周游,从“生活方式极其细腻缓慢”,原本似乎会将稳固的生活永远过下去的女人,变成了“坚韧而鲁莽的长期旅行者”,恩熙极少再回到韩国。最终“我”也见证了恩熙的死。小说里,“我”始终称呼恩熙为“恩熙姐姐”,将她视为确诊癌症后愿意继续交往的少数人之一,在恩熙的身上,“我”倾慕的是一种自己无法与过去彻底断开的勇气和洒脱。

韩江的这个短篇里,死亡有着相当重的分量,既是一只死去的鸟、一个死去的人,成为了回忆的折返点;也是死亡到来,让人生有了重新被审视的可能,恩熙因弟弟的死出走,“我”患癌后重新清理的交际圈——尤其在恩熙死后,追忆这位故友的当下,“我”终于接过她的“遗产”,对生活的踌躇变成坚定走下去的勇气。这也是为什么,“我”的文档里那篇以“她不回来了”开头后,迟迟无法推进的小说,在“我”参加完恩熙的葬礼后,改成了“那个女人已经康复了”。即便“我”此时还处于治疗后的观察期,但精神似乎已被治愈。

小说里有两处细节,“我”摆上餐桌的午餐是看不到荤腥的杏鲍菇、豆腐,两种蔬菜和糙米饭,以及当“我”幻想恩熙,“让她吸收水分茁壮生长为热带的花草和树木”。在文档里的话被更改之前,这些细节已经预示着韩江的角色正在脱离现实世界“冰冷的地狱”,向着成为一株植物、一位素食主义者的道路前行。

这也确实是在韩江十多年的写作中发生的。从《黑夜的狂欢》到《伤口愈合中》,这期间韩江出版的作品有1998年的第一部长篇《玄鹿》,“玄”的本义为赤黑色,仅从视觉上,《玄鹿》呈现出的繁密且绵长到没有尽头的黑暗,与后来最能体现韩江散文特质,几近空灵、纯净的独白式作品《白》构成极致的对比。2000年的短篇集《植物妻子》与2007年的长篇代表作《素食者》,终于见证了韩江笔下的女性,从暴力社会支配下“被锤子砸中脑袋的动物”,转变为与社会隔绝、只要水和阳光就能存活的植物。

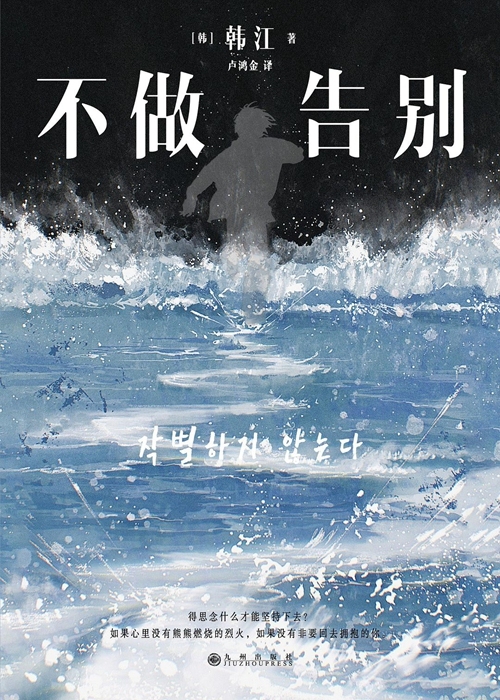

黑与白,动物与植物,色彩与人物状态的过渡大概是韩江写作中最重要的变化之一,世界在死过一次后,以一种新的样貌重新回来,它更安静,更自然,是属于植物与素食者们的乌托邦。在这变化中,疼痛如此重要,它是标记来路的唯一尺度。将跨度17年的《丽水之爱》和《在天亮之前》对比来看,里面的角色们都深受身体疼痛和疾病的困扰,再翻开韩江任何阶段的作品,疼痛几乎随处可见。短篇《黄纹蝾螈》里,妻子车祸后骨折的左手和脊椎迟迟难以康复;2013年的诗集《把晚餐放进抽屉里》,“心脏有不知疼痛的冰冷”,“被压伤的手腕手指“,“车祸受伤的膝盖”;2021年,以历史创伤的写作让韩江拿到诺奖的《不做告别》,主角庆荷频繁地呕吐和抽痛,“眼球内侧开始,经过脖子,连接到僵硬的肩膀和胃肠的痛觉线开始启动”,这是关于济州岛大屠杀历史挥之不去的后遗症。

2017年,韩江接受《卫报》专访时说过,“也许,若我100%健康、精力充沛,我就不可能成为作家”。在《白》里可以找到韩江的一段自述,她从14岁起就在经受偏头痛和胃痉挛带来的痛苦。后来,她又因长期写作,手腕和手指关节疼到不能动笔,《素食者》是她反握圆珠笔,敲打键盘写完的。手部疼痛、胃痉挛、偏头痛,这也是韩江写作中最常出现的疼痛,从1995年塑造出患有胃痉挛和强迫症的正善开始,疼痛贯穿至今。

许多作家都会挪用自己的亲身经历写作,韩江的同行里,李沧东写年轻时失败的革命记忆,金爱烂记录来自家乡饭馆、大学校园、首尔群租房的成长经历。韩江似乎没有,她唯一挪用的是疼痛的知觉,那种“忍受痛症期间,一滴滴掉落的时间就像剃须刀片结集而成的珠子,仿佛擦过指尖都会流出血一般”切骨的痛感,循环往复。她不以书写疼痛作为自怜、自慰的出口,而是用它凝固成理解和感受世界的滤镜,她先是看见了边缘人群,又看见了暴力胁迫下的女性,看见幼年夭折的姐姐,最后看见革命和屠杀中被掩盖的记忆。

韩江对疼痛的另一层体验是在疼痛中感受自己拥有身体和有限的生命,感受自己正在真实地活下去,这不也正是她笔下那些在灰暗的时刻抓住了光、最后从中脱离的人们吗?

还没有评论,来说两句吧...