界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

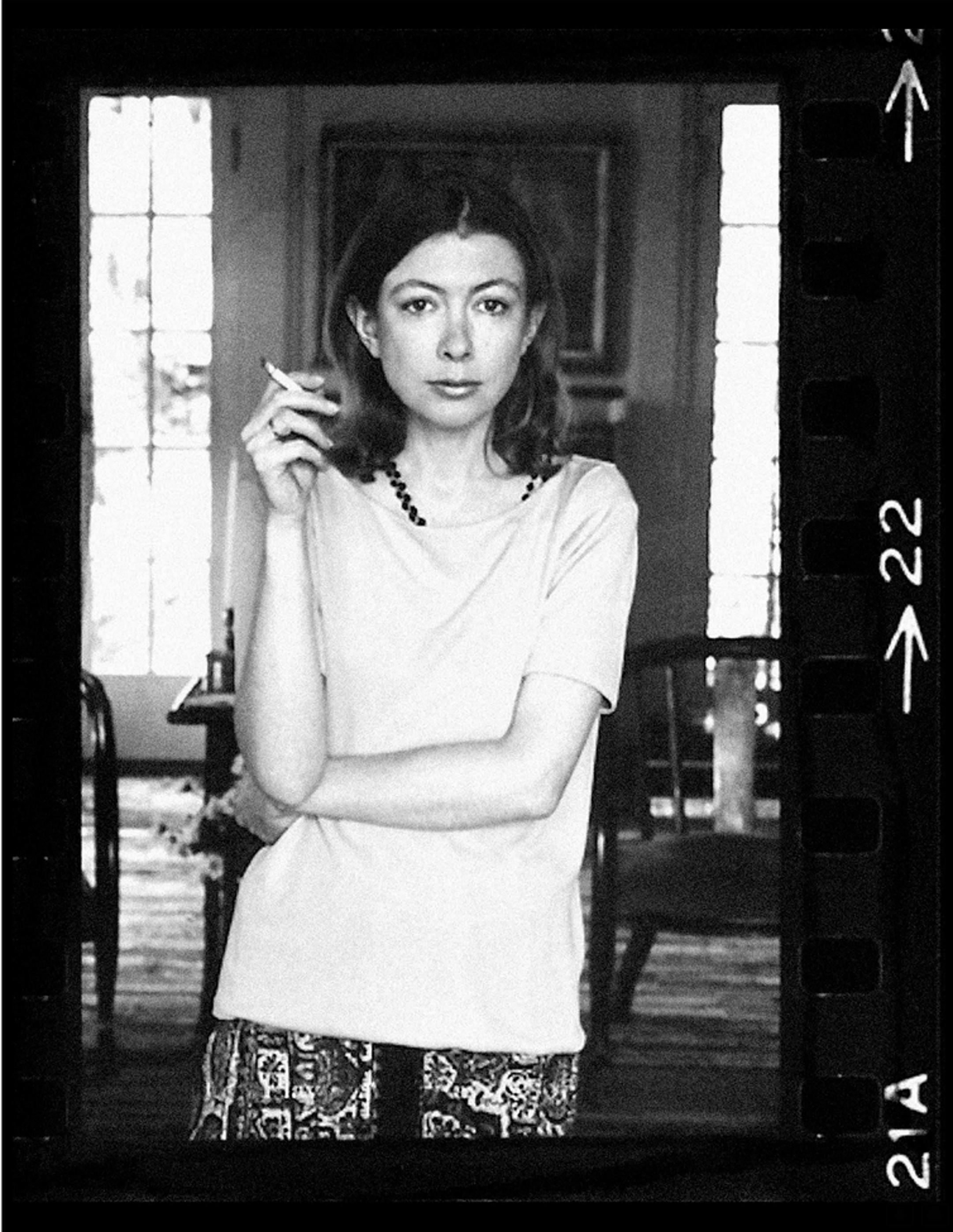

在有关琼·狄迪恩的文字或影像中,人们总会看到这样一幅肖像:她身穿浅色T恤,双臂环抱,右手夹烟,目视前方,仿佛带着一种焦虑、怀疑,又或是难以描述的悲伤——她在看什么?没有人能说清。《伦敦书评》曾写道:“没有哪位美国作家能像琼·狄迪恩那样,在一张照片中显露如此之多。”

数十年来,狄迪恩一直处在这样的观看与被观看之中。狄迪恩极为擅于平衡写作中的自我与他者,这使她的目光时常穿透文字之外,早期有关加州的报道集《懒行向伯利恒》和《白色专辑》使她成为六十年代时代精神的代言人,而在生涯晚期,她又写下《奇想之年》和《蓝夜》,以一种惊人的亲密程度向陌生读者倾诉心事。

这种平衡直到她去世后被打破。今年出版的私人日记《给约翰的笔记》(Notes to John)中,狄迪恩被不加掩饰地曝光在公众面前,成为视线的唯一焦点,当喜欢她的人们想要探知这位文化偶像未曾披露的内心世界时,她已无法再言说。

对此,狄迪恩早已有所警惕,她曾说:“我不想成为寂寞芳心小姐。”这指向狄迪恩在生涯中期的写作转型——试图跳出私人化视角,转向社会政治议题。1980年代,她去到内战之中的萨尔瓦多,古巴流亡寡头的迈阿密,也曾走进大选现场,揭露政客与媒体共同营造的政治幻觉。“狄迪恩正在学习纯粹地观看,也就是说,不再表演女性的扮装戏,也不再将她自己写作故事的某个角色。”《纽约客》这样形容当时的狄迪恩。

狄迪恩这一时期的写作陆续以《萨尔瓦多》《迈阿密》《亨利去后》《政治虚构》等名字出版,并被收录进文集《为了活下去,我们给自己讲故事》,日前,这部文集的中文版正式问世。透过这些未曾被中文世界仔细阅读的公共写作,我们能在私人视角之外,看到那个作为时代观察者的狄迪恩。这也像是一次遥远的提醒:在越来越强调自我叙事的当下,这种来自外部的观看对我们意味着什么?

[美] 琼·狄迪恩 著 许晔 张之琪 周子寰 董牧孜 傅适野 徐亚萍 译

理想国·民主与建设出版社 2025-8

01 公主被囚禁在领事馆

“公主被囚禁在领事馆。”在《白色专辑》的开篇,狄迪恩写下了这样一个紧促的短句。字面意义上,这指代狄迪恩当时在加州租住的房子,其所在街区的多处建筑曾是外国领事馆。但进一步细想,为什么这里的公主不是生活在城堡,或是甜美的家庭,而是在领事馆?这似乎已经暗示了狄迪恩的选择:她不在意魔法或水晶鞋,更愿意进入政治世界。

1979年,萨尔瓦多爆发内战,美国支持的军政府与左翼反叛组织之间进行着旷日持久的暴力冲突,镇压常常演变为对平民的绑架和处刑。1982年,狄迪恩与丈夫约翰一起前往萨尔瓦多旅行,在那段时间,她开始为《纽约书评》供稿,编辑罗伯特·西尔维斯对狄迪恩说,希望她能写一写这趟旅行。狄迪恩最后交上了一篇很长的文章,题目就叫《萨尔瓦多》。

在此之前,狄迪恩对政治几乎毫无了解,也兴趣了了。当被问及为什么西尔维斯会鼓励她去写政治时,狄迪恩说:“我觉得他大概认为我可以足够置身事外。”的确,狄迪恩并不是在写通常的内幕报道,她不认识任何人,甚至都不知道他们的名字。她这样形容《萨尔瓦多》的写作:“我去了某个地方,这是我看到的东西。非常简单,就像一篇游记。”

狄迪恩看到了什么?首先是死亡给人的冲击。在萨尔瓦多,死人和碎尸随处可见,她用了大量白描段落来展现暴力的残酷:

秃鹰显然暗示了尸体的存在。街上的一群孩子暗示着尸体的存在。尸体出现在空地的灌木丛里,出现在最富有的地区,被扔进沟渠的垃圾里,出现在公共厕所里,出现在公共汽车站里……在美国的每个电视屏幕上,经常可以看到月球熔岩区一般腐烂的人肉。

某个早晨,狄迪恩前往一处名为“恶魔之门”的公园,这里曾是旅游胜地,如今,处决后的尸体会从山顶被扔下。但那天,她并没有见到处决或尸体,只是看见一男一女和三个小孩在草地上玩耍,女人在一遍遍学习如何驾驶一辆丰田小卡车。狄迪恩陷入了困惑:“为什么一个男人和一个女人,会选择一个著名的尸体堆来学习驾驶?”正是在目睹这些奇异场景的过程中,狄迪恩开始以一种“以前所不明了的方式,真正理解了恐怖的机制”。

这种恐怖机制是什么?它表现为一种弥散在日常生活中的恐惧。狄迪恩写到挤在棚屋里的女人,低声讲述自己十八岁的儿子和其他男孩在某个夜晚被带去附近峡谷枪杀;也写到喜来登酒店里衣着光鲜的客人,与他们包里装的手枪——几个月里多位美国政府高层在此被枪杀;当然还有狄迪恩自己,在停电的餐馆,她看到路边拿着步枪的人影,于是小心翼翼地装作继续交谈,她写道:“我没有忘记那一瞬间,我被恐惧击垮的萎靡不振和羞辱感。”

狄迪恩的笔触冷静、克制,她在文章里引用不同组织有关萨尔瓦多内战的档案材料,为她的见闻提供历史注脚,同时也暗示着这场内战背后的操控者美国——里根政府决心击退共产主义,以“修正”在越南的失利。在档案里,他们对金钱、情报乃至军事行动进行着精密的布局,并极力否认屠杀的存在,声称没有可信的证据,多是“从左派宣传文件中挖出来的、未经证实的故事”。

狄迪恩戳破了这些话语。除了对死亡现场的记录,她还擅长书写微妙的对比,在文中,狄迪恩用大段篇幅描写了萨尔瓦多的一间购物中心,商场里播放着美国唱片,人们购买印有曼哈顿地图的浴巾、鹅肝酱和各种鸡尾酒,她形容这“正是人们想象中萨尔瓦多被拯救后应有的模样,也是拯救它的原因所在”。但在段落结尾,她快速写下商场不远处的一幕:士兵们正把一个年轻的平民赶进一辆面包车,枪口对着男孩的后背。短短一句话,前面所谓的“拯救”瞬间烟消云散。

在《巴黎评论》的访问中,狄迪恩透露,自己是在写《萨尔瓦多》时才开始懂得,“我们对古巴和对流放者的态度完全是基于国内政治而定的。现在依然是这样。”换句话说,狄迪恩意识到,理解这个国家最可靠的方法是离开它,去寻找不同的视角——公主必须逃离城堡和庄园,她必须去领事馆。

02 纽约滥情生活的自画像

1988年初,西尔维斯问狄迪恩,是否有兴趣为《纽约书评》写一写即将启动的美国大选,当时狄迪恩已经结束奔波的旅程,搬回纽约生活。此后几年里,在一系列政治观察之外,狄迪恩也再次投入对美国国内社会议题的写作。

狄迪恩开始写一组关于纽约的短报道,第一篇就是轰动一时的中央公园慢跑者案。1989年4月20日凌晨,一名29岁的女子被发现躺在路边,衣服脱光,全身多处受伤、生命垂危,阴道里发现的土和小树枝显示她遭遇了性侵。这一消息引起了巨大反响,报纸将事件渲染为“中央公园噩梦”,标题震惊地写道:“没有人是安全的。”这显然牵动起民众的焦虑,有人将公园看作天黑后需要避开的地方,也有人坚持市民使用公共区域的权利,认为女性应该有权在任何时间跑步。

但狄迪恩敏锐地注意到,类似的女性受害案件在当时其实并不少见——在1989年,纽约市就报告了3254起强奸案。为什么只有中央公园慢跑者案如此特别?在那篇题为《滥情之旅》的文章里,狄迪恩指出,“犯罪之所以能成为新闻,是因为它们能够提供一个故事,一个教训,一个抽象概念,无论它有多么荒谬。”

这是一个怎样的故事?它的当事人首先就足够典型:受害人是一位在华尔街工作的投行女性,而被指控的六位嫌疑人则是非裔和拉丁裔青少年——在这里,当代美国最重要的几大主题,种族、阶级和性别发生了交汇。人们迫不及待地将案件概括为“青少年狼群在慢跑路线上殴打强奸华尔街高管”,在这一图景里,那位品学兼优的受害者被媒体渲染为“纽约理想的姐妹、女儿”,她的不幸遭遇象征着中产阶级充满希望又落空的命运——“她的存在惠泽了这座城市,回报却是‘真实世界’的滋味。”这里的“真实世界”并不是所谓的金融危机或全球化,而是少数族裔青少年组成的“狼群”。

狄迪恩并没有接受这样的阐释,她对叙事总是极为敏感,在她看来,这个案子之所以占据这座城市的狂热注意力,是因为它提供了一种框架,或者说一种城市之痛的叙事:受害者如此轻易地被抽象化,被拿来代表城市本身的境遇,它成为纽约人宣泄对破产、新一轮衰退期、无缘舒适生活的愤怒的通道。在这里,受害者与城市本身实现了某种同构,狄迪恩指出,“正是在混淆受害者和城市,模糊个人悲剧和公共危险之中,人们才会发现罪恶的‘故事’,它的教训,及其结局里的美好愿景。”

更进一步,狄迪恩试图拆解这些叙事背后的城市精神症候。她指出公众对私人叙事的痴迷,他们总是对重复和加深受害白人女性的脆弱形象抱有无穷热情,同时又对发掘不同观点——例如来自被告家庭、朋友乃至被告自己的声音——怀着强烈抵触,实际上,几位青少年在犯罪的主要细节上都各执一词,却被早早判处有罪。换句话说,人们总是只愿意倾听自己想听的叙事。

狄迪恩将这一精神气质形容为“滥情化”:凶恶的罪行施于无辜受害者之身,这便提供了一种对阶层差异和人类苦难的类似的感性化表述,一种同时承诺了答案和惩罚的解读。在她看来,这起案件具备了所有必要的元素,来构成纽约滥情生活的自画像:“总是在把现实经历滥情化,即鼓动上述这种依赖,在纽约不是什么新鲜事。一百多年来,对粗线条的偏爱、对角色的扭曲和扁平化、把事件简化为故事,一直都是这座城市自我呈现的核心。”

西尔维斯日后回忆起自己对狄迪恩的邀请时,这样形容后者独特的观察视角:“我只是觉得她是一位令人惊异的美国生活观察者,她绝非循规蹈矩,也难以被轻易归类为自由派或保守派,她感兴趣的是,人们是否在道德上含糊其辞、沾沾自喜、善于操纵或变得残忍——这些道德行为的特质是她所有政治写作的核心。”

03 谁来讲故事?

我们在自杀的故事里寻求宗教训诫,在五人遇害的谋杀案里寻求社会和道德上的教训。我们解读自己看到的一切,在多种选项中挑选最说得通的那个。我们,尤其当“我们”是作家时,完全是依靠为散碎的画面强加一条叙事线,借由“观念”来定格不断流动的幻影,亦即我们的真实体验,才能生活下去的。

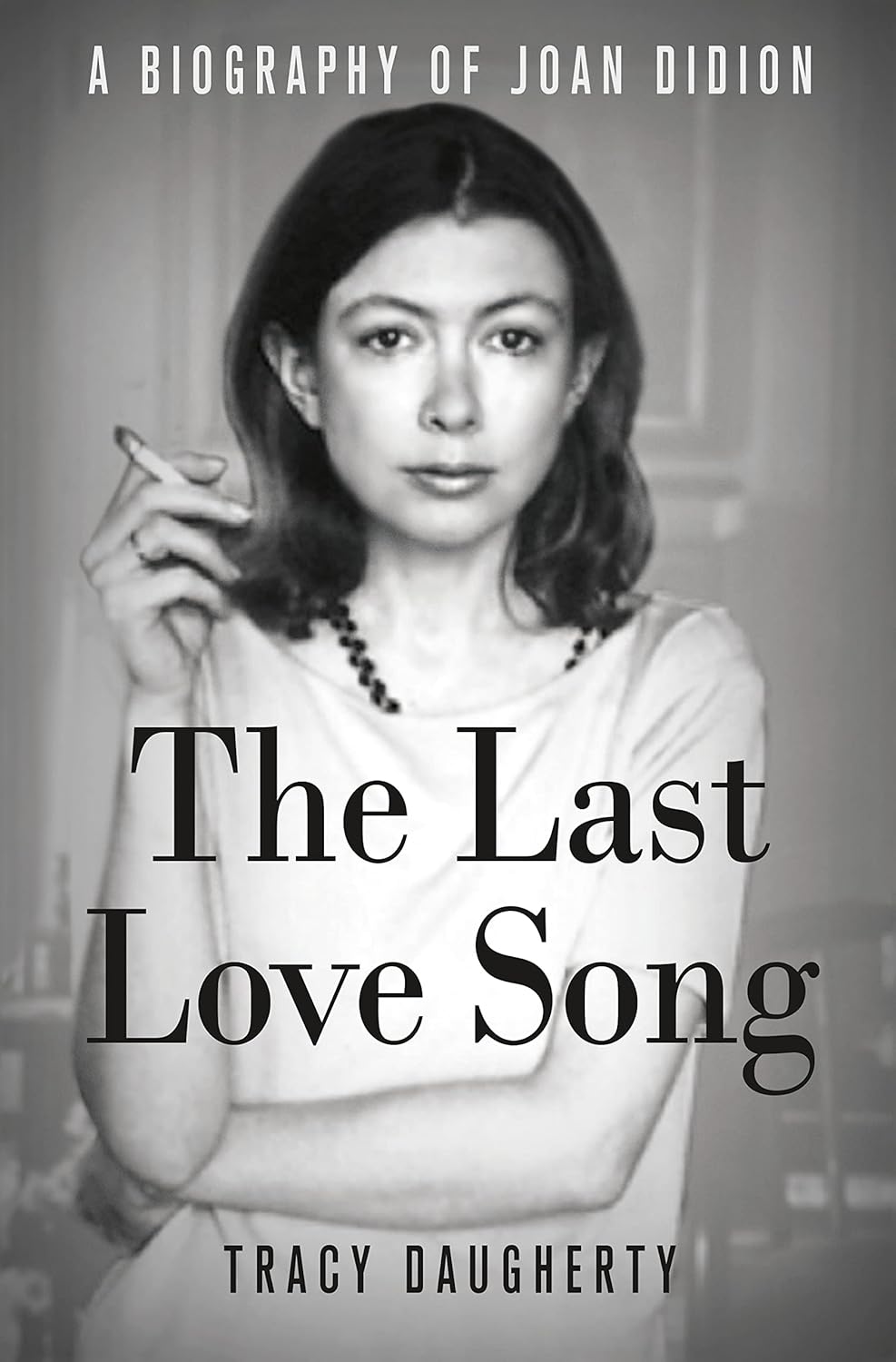

让我们再回过来看狄迪恩在《白色专辑》开篇的这段文字。可以说,狄迪恩的社会观察总是在拆解一个又一个叙事的幻影,她不相信叙事以及叙事的可靠性:我们所知道的只是我们透过那些顺序不一的闪回画面,或是意义不明的图像所看到的,其中存在个体的挑选与组合。在狄迪恩传记《最后的恋曲》(The Last Love Song)中,作者特雷西·多尔蒂(Tracy Daugherty)写道:“如果故事并不显而易见,我们就会用手头的任何碎片编织出一个故事;我们会把困惑当成动力;我们会靠讲述,把自己从任何陷阱或破旧汽车旅馆里拽出来。”

Tracy Daugherty

St. Martin's Press 2015-8

带着这一思考,我们会对狄迪恩的名句“为了活下去,我们给自己讲故事”产生另一重理解,它不仅强调了“故事”对人类生活的意义,同时也在提醒我们:任何叙述都是值得被再次审视和思考的,如狄迪恩所说,她开始“怀疑自己曾经讲述过的所有这些故事的前提”。

今天我们所处的,或许是狄迪恩未曾亲历的另一种时代精神:每个人都被鼓励、并拥有了讲自己的故事的能力。从社交媒体到回忆录、素人写作的流行,人们似乎不再需要一位“他者”来为自己讲故事。以前文提到的两个案例为参照,如果发生在今天,人们必然会涌入中央公园案件当事人的社交媒体,或是阅读他们所写的自述文章。而萨尔瓦多发生的一切,也会像今日战争一样,在网络上流传为各种当事人发布的影音素材。

这几乎构成了一种新的意识形态,自我在获得讲述权的同时,也将这一权利无限放大,人们甚至对此过于渴求——《给约翰的笔记》就是例子,人们甚至没等到作者的同意,就迫不及待地拆开她留下的所有故事。与此同时,狄迪恩警惕的滥情叙事并未消失,自我陈述的另一面是自我编织,它在带来话语解放的同时,也潜伏着真相与意义危机,后真相时代的种种都在作出证明。因此,在今天重读狄迪恩的这些写作,更像是一次提醒:我们依然需要一种置身事外,同时努力倾听的观看方式。在很多时候,只是去描述我们所看见的一切,就已经是最大的诚实。

作者已逝,故事也就此停下。不过在《给约翰的笔记》的封面中,我们仍能看到年老的狄迪恩。她坐在扶椅中,依旧双臂环抱,皮肤表面凸起的血管和骨骼让人想到鸟的四肢,与几十年前一样,她直视着前方,甚至更显得目光炯炯,这似乎在提醒我们,她的目光其实从未远离。

Joan Didion

Knopf 2025-4

(感谢冯婧对本文的帮助)

参考材料:

https://www.newyorker.com/culture/postscript/joan-didion-and-the-voice-of-america

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v44/n21/thomas-powers/fire-or-earthquake

https://www.nybooks.com/articles/2015/10/08/joan-didion-risk-and-triumph/

还没有评论,来说两句吧...